Frei.Wild? Graue Wölfe?

Yaneq erzählt von seiner Abscheu gegenüber den italienischen Rechtsrecken Frei.Wild und über einen ähnlich gelagerten Fall, nämlich den der Böhsen Onkelz, und wie ihm einmal vor Schreck die Rock’n’Roll-Hand in der Luft gefror.

Gerade war wieder Echo Verleihung. Abgesehen davon, dass mein Haus- und Hofsender FluxFM zu Recht einen der Preise erhalten hat, entstand dieses Jahr die eigentliche Aufregung schon im Vorfeld: Der offensichtlich vollständig verblödete Echo-Rat kam auf die Idee die italienischen Rechtsrecken Frei.Wild in der Kategorie »National« zu nominieren. So viel Heim-ins-Reich-Ambition rief natürlich Widerspruch hervor, andere Bands wollten mit dem Dreck nichts zu tun haben und lehnten die eigene Nominierung ab.

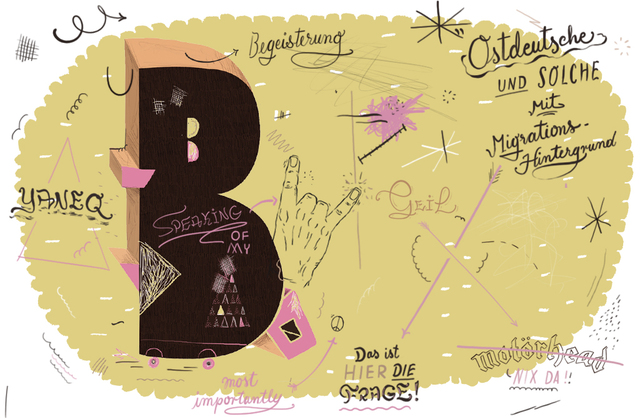

So richtig das ist, so ist es natürlich auch Wasser auf die Mühlen, der sich als Underdogs fühlenden Protonazis. Die Selbststigmatisierung als Opfer steckt ja schon im Namen: Freiwild knallt man ab. Wir gegen die da oben! Die drücken uns, aber sie kriegen uns nicht unter! Wir stehen zusammen! Schließt die Reihen! Die Majorindustrie kämpft gegen uns Indies, fabuliert der Südtiroler Sänger mit Skinhead-Vergangenheit, von der er sich, genau wie die Böhsen Onkelz ihrerzeit, selbstverständlich losgesagt hat. Aber Patriot wird man doch noch sein dürfen! Das sieht auch der NPD-Bundesvorsitzende so, der erzählt, dass 80 Prozent der Frei.Wild-Leute Parteimitglieder seien. Ich glaube für echte Nazis sind die Onkelz und Freiwild allerhöchstens Einstiegsdroge oder – je nach Alter der Sozialisation – Verrat und Verwässerung der Hardcore-Ideale. Vielleicht auch sowas wie Außenbotschafter und Rattenfänger. Ich kenne keine Nazis persönlich. Aber komischerweise kenne ich, was die Anhängerschaft der Frei.Wild-Fans und der Bösen-Onkelz-Freunde angeht nur zwei Gruppen Bundesbürger: Ostdeutsche und solche mit Migrationshintergrund.

Als ich dreizehn, vierzehn Jahre alt war zum Beispiel, war Fabi mein bester Freund, Sohn eines italienischen Kellners und einer belgischen Reinigungskraft. Er war zwei Jahre älter, Skinhead und hatte Onkelz-Platten. Mexiko und so. Türkenfotze. Ich war kleiner Punk und hatte Tote Hosen-Platten und Toy Dolls. Wir interessierten uns beide für Kunst, meine Mutter fuhr uns zur August-Macke-Ausstellung. Tolles Bild: Ein kleiner Punk und ein etwas größerer Skin, Ende der Achtziger Jahre vor einem kubistischen Bild in Andacht vereint.

»Fabi, so ’ne Scheiße kannst du doch nicht hören! Das ist doch Nazidreck!«

»Nee, das ist doch witzig, die meinen das nicht so. Mach dich locker. Es geht darum, dass man sich nicht unterbuttern lässt!«

Was ich argumentativ nicht zu leisten vermochte, schaffte Anfang der Neunziger dann die wirkungsvolle Mischung aus Technomusik und Drogenkonsum. Fabi wurde ravender Hippie. Eine Mischung, die wie ich hörte auch mehr Brandenburger Faschohools zivilisiert hat, als gutmeinende Sozialarbeiter mit ihrer arme-arbeistslose-Jugendliche-Rhetorik. Jetzt kann man angesichts einer Bundesregierung, die sich weigert einen Verbotsantrag gegen die NPD zu stellen natürlich kritisch hinterfragen, warum sie dann Drogen verbietet. Hätten wir Ende des letzten Jahrhunderts mehr Extacy nach Thüringen geschafft, hätte es vielleicht nie den NSU gegeben und die Kölner Bürger, die aufgrund ihrer türkischen Herkunft von den Nazi-Terroristen mit Nagelbomben attackiert wurden, würden jetzt zum Frei.Wild-Konzert gehen. Eine Welt, in der ich leben könnte. Soviel Toleranz muss sein.

Den Kampf gegen die Onkelz habe ich anders verloren. Mein Freund Tamer und ich hatten uns schon Jahre lang darüber gestritten, ob die Onkelz nun Faschos seien oder nicht. Er liebt sie. Ich nicht. Tamer hat die Musik der Onkelz immer wieder in seine Theaterstücke eingebaut. Vor ein paar Jahren saßen wir nach der Premiere im Café des Hebbel Theaters und ich quatsche gerade mit Jaques Palminger aus Hamburg, als Tamer im Onkelz-Shirt vorbeikommt. Ich stell sie einander vor.

»Alter, ich versteh ja, dass du deren Musik in dein Stück baust, aber dass du jetzt auch noch in dem T-Shirt rumlaufen musst, ist mir zu viel. Wir haben die damals so sehr bekämpft…«, und schon lief die Diskussion die nächste halbe Stunde.

Tamer ist straight edge. Ein paar Monate später holte er mich mit seinem roten Golf im Lovelite ab, kleiner Klub in Berlin-Friedrichshain, wo ich damals die Party Artys veranstaltet habe. Es ist 4 Uhr morgens oder so, ich bin angeheitert, to say the least, sprich, ich habe schon ordentlich einen im Kahn. Wir steigen in sein Auto, die Anlage springt an, ein fettes Gitarrenriff knallt aus den Speakern.

»Geil, Motörhead!«, ruf ich und schleudere, kleinen und Zeigefinger abgespreizt, meine Rock’n’Roll-Hand gen Windschutzscheibe, deute ein Bängen des Kopfes an.

Tamer grinst zu mir rüber: »Nee, Onkelz, Mann!«

Es war als ob die Zeit stehenbleibt, meine blöde Rock’n’Roll-Hand in der Luft gefroren. Einen jahrelangen Disput so einfach zu verlieren. Ätzend ist das!

Okay, vielleicht hatten die Onkelz packende Riffs. Aber mit denen fangen sie halt die Ratten – alles Ratten außer Fabi und Tamer, versteht sich. Und Frei.Wild werden es ähnlich anstellen. Aber die Texte bleiben eben doch chauvinistisch bis nationalistisch. Dreck halt.

Speaking of my Rock’n’Roll Hand, die hätte mir beinahe mal den Zorn türkischer Antifaschisten eingehandelt.

Ich stand angetüdelt im Hebbel Theater und rockte euphorisch zu der Mucke von Selim Sesler, den Istanbuler Gypsy-Musiker, den Alex Hacke in Fatih Akins »Crossing the Bridge« mit den Worten vorstellt, bei seinen Sessions ginge es darum, wer am längsten spielt und wer dabei am meisten trinkt. Schon mal grundsympathisch, die Haltung. Selim und seine Musiker fiedelten und muckten und rockten den großen Saal in Trance. Voller Freude warf ich halt irgendwann meine Rock’n’Roll-Hand in die Luft, so wie ich das immer tue, wenn ich begeistert bin und rief irgendeinen Freudenschrei.

Ein langhaariger, türkischer Freund nahm mich zur Seite und sagte, dieses Handzeichen könne ich hier nicht machen, das sei gefährlich.

»Wieso, sind doch keine extremen Moslems hier oder?!«

»Nein, das ist das Zeichen der Grauen Wölfe, der türkischen Faschos!«

Graue Wölfe, frei und wild, wie die Bergziegen bei Brixen.

Ich mein abgesehen davon, dass jemand, der sich frei und wild nennt, wahrscheinlich das Gegenteil davon lebt, so wie ein picklieger Pornorapper eben wenig fickt und deshalb seine Fantasie in seine Texte einbringt, ist so eine Adjektive-Verkettung schon an sich bekämpfenswert.

Als ich zum ersten mal dem Bandnamen als Heckscheibenaufkleber begegnet bin, waren wir leider in voller Fahrt auf der Autobahn. Sonst hätte ich eventuell spontan frei wie wild reagiert und das einzig richtige getan: Die blöde Scheibe zu zerkloppen.

Ton, Steine, Scherben, Genossen!